【日本剣道形1~5本目】足運び図解

※旧ブログ記事の焼き直し

日本剣道形では、太刀7本、小太刀3本の形が制定されており、全ての形は打太刀と仕太刀が九歩の間を置いて対峙するところから始まります。

したがって、それぞれの形が終わる際には元の九歩の間に戻る必要があり、また、九歩の間に戻る際には、九歩の間から三歩進んだ位置に戻る必要があります。

教本では、九歩の間に戻ることを「元の位置に戻る」と、九歩の間から三歩進んだ位置に戻ることを「刀を抜き合わせた位置に戻る」としてますが、床にマーキングしているわけでもないので、感覚に任せて「元の位置に戻る」あるいは「刀を抜き合わせた位置に戻る」ことはできません。

よって、歩数および歩幅を頼りにせざるえなくなり、「前足から三歩進む」とか「歩み足で五歩下がる」という指導になりますけれども、形の中で微調整している部分や、口頭指導にも含まれない部分があるので、指導されたとおりの歩数で形を演武しても、上手く「元の位置に戻る」ことはなかなか難しいものです。

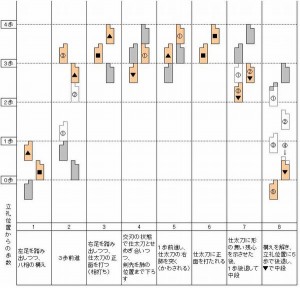

そこで、日本剣道形における足運びの図解に挑戦してみました。

ただし、茨城県での初・二段審査の受審科目である1~5本目まで。A^^;

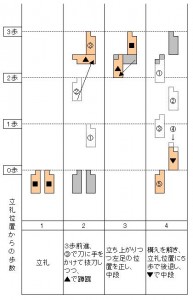

ちなみに「歩み足1歩の歩幅」=「2足分の幅」、「構えの歩幅」=「歩み足の半歩」としての図解です。本来はもう少し広いかと。ま、図を作成する際の都合によるものですので大目に見てやってください。A^^;

図解を作成していて思ったことなのですが、片足を前に出して構えを取り、前足から歩み足で3歩前進しましても、距離的には2歩半しか進んでないのですよね。

それと、九歩の間に戻る際の後退5歩にて、前進3歩分を退くということは、半歩よりやや広めの歩幅(5分の3=0.6歩)で退かねばならないということ。

よくよく考えてみれば当たり前なのですけど、この点の誤解によって位置ズレが起きているような気がしました。

その他、後退する際の歩幅、打ち込む際の歩幅、「刀を抜き合わせた位置に戻る」際の歩数や歩幅等に私なりのアレンジが含まれてますので鵜呑みは禁物ですよw

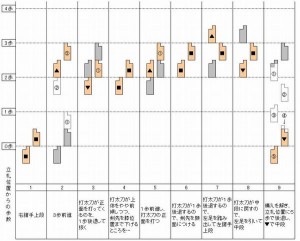

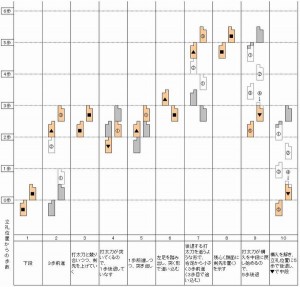

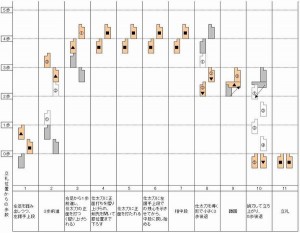

例えば4本目。

仕太刀が脇構えしてからの前進3歩は2歩目の歩幅を狭くしてます。

これは、左半身にして刀の長さを隠している脇構えが、右足を踏み出すことによって崩れてしまうのを防ぐ工夫です。

また、打太刀による初手の正面打ちの歩幅を狭くしてます。

これは、仕太刀が脇構えであるがために相手の刀の長さが分からないため、初手の正面打ちはそれを判明させるための”誘い”であり、ゆえに踏み込んで打ち込まないという理合の表現です。

対して仕太刀は自分の刀の長さが分かってますから、1歩踏み込んで打ち込んでます。

以上のようなアレンジが含まれていること、あらかじめご了解を願います。

では、以下に示します。(クリックで大きく表示)

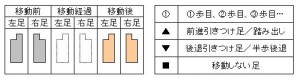

☆凡例☆

☆立礼~蹲踞~元の位置☆

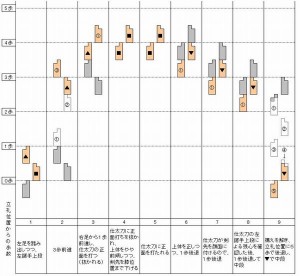

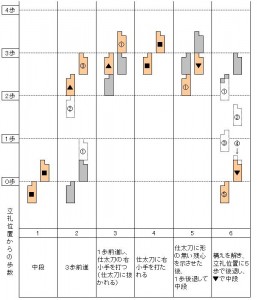

☆1本目:打太刀☆

★1本目:仕太刀★

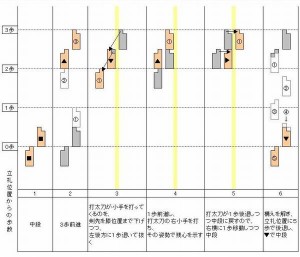

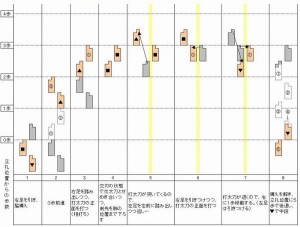

☆2本目:打太刀☆

★2本目:仕太刀★

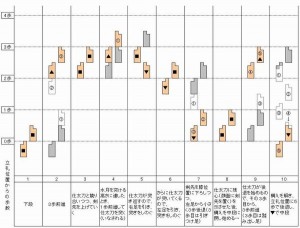

☆3本目:打太刀☆

★3本目:仕太刀★

☆4本目:打太刀☆

★4本目:仕太刀★

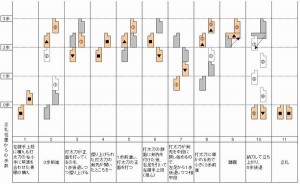

☆5本目~立礼:打太刀☆

★5本目~立礼:仕太刀★

1本目:打太刀について

仕太刀に正面を打たれた後、送り足で2歩引きます。

図解では3歩引いています。

誤解を招きますので訂正された方が良いと思います。

※他も見直された方がよろしいと思います。

ご指摘ありがとうございます。

ご指摘の「3歩目」は1本目の8のことだと思いますが、たしかにこの場面で1歩引く必要はありません。

記事を書いた当時、どのような誤解を元にこう書いたのか分かりませんが、私もここで1歩引くことはしません。A^^;

残念ながら古い記事なもので、たしかExcelで書いた筈の図解の原稿がありませんので、kendoさんのコメントと私のReplyをもって訂正とさせて頂きます。

>※他も見直された方がよろしいと思います。

他にもお気付きの点があった様子ですが、当記事は今も定量的にアクセスがある記事なので、それについてもコメントを頂けますなら助かります。

私も空いた時間に見直してみます。