横綱土俵入り継承図

初版:2017年01月30日

02版:2019年01月18日

過去記事「稀勢が雲竜型を選択する理由」にて土俵入り継承図を少しだけ書いたものから、つい出来心で一門別に整理した系統図に発展させ、2017年01月30日に初版公開したものです。

今回、稀勢の里の引退を受け、02版として更新しましたのでご査収ください。

ほか、日馬富士の引退、貴乃花の協会退職、高砂一門について加筆、といった反映を施してます。

土俵入りの継承は大きく2つに分けられるみたいです。

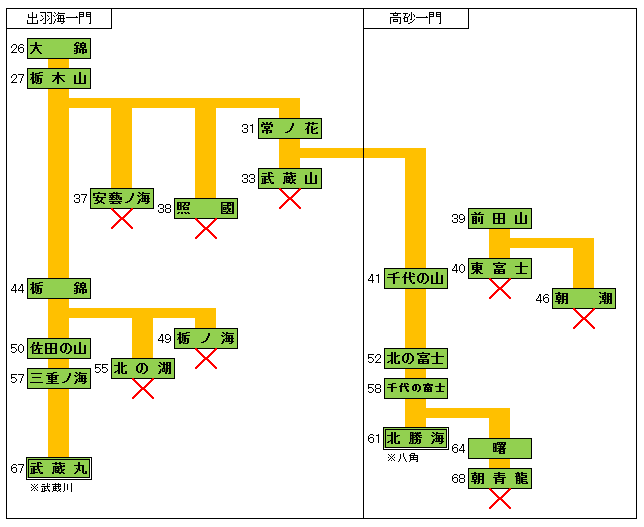

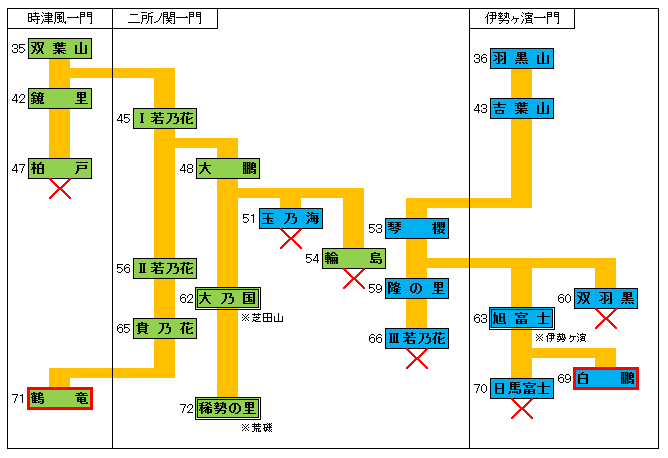

継承図は、緑色が雲竜型、青色が不知火型、二重罫線で囲われてるのが2019年1月時点で現役の親方、赤罫線で囲われてるのが2019年1月時点の現役横綱、×印は系統の断絶を表してます。

二所ノ関一門などでは複数の親方が指導に入るケースが確認されておりますが、主たる継承のみ書き表してますので、その点はご了承ください。

まずは保守本流の出羽海一門と、そこから破門されて移籍した千代の山の九重を祖とする高砂一門の継承図から。

出羽海一門の祖は常陸山ですが、継承がハッキリしている26代横綱・大錦からの継承図としました。5つの系統が断絶し、千代の山からの系統が一門の外に出てしまった結果、武蔵丸の武蔵川が継承する栃錦直系の1系統のみとなっている厳しい状況です。

高砂一門は、千代の山の九重が出羽海から移籍した時点では39代横綱・前田山を祖として46代横綱・朝潮に連なる系統が存在していたのですが、高砂系(東関部屋)の64代横綱・曙の出現まで間に合わず断絶。その曙は九重系統の雲竜型を継承して68代横綱・朝青龍に引き継ぎましたが、ここで再び断絶しました。

結果、高砂一門も北勝海の八角が継承する九重系の1系統のみとなってます。

前出の出羽海一門と高砂一門以外の継承図は以下のようになります。

まず、雲竜型の継承ですが、35代横綱・双葉山を祖としてます。

初代若乃花が横綱に昇進したとき、二所ノ関一門は横綱が途絶えて久しかったので誰も指導できない状況だったのですが、当時の理事長だった双葉山の時津風が弟子の42代横綱・鏡里と共に指導を買って出たことにより、初代若乃花を祖とする二所ノ関一門の雲竜型の系統が始まり、新横綱・稀勢の里に至ります。

その本家と言える時津風一門の雲竜型は47代横綱・柏戸で断絶しますが、双葉山からⅠ若乃花⇒Ⅱ若乃花⇒貴乃花と二所ノ関の3代を経由した後、時津風一門(井筒部屋)の鶴竜へと戻ってきました。これ、なかなかの美談であります。

伊勢ヶ濱一門はその名を”立浪一門”など変遷しているので分かりづらいのですが、36代横綱・羽黒山を祖とする不知火型の系統になります。

43代横綱・吉葉山は現在の宮城野部屋の祖。二所ノ関一門の佐渡ヶ嶽部屋所属でありながら型の継承のために不知火型を選択した53代横綱・琴櫻がワンポイントリリーフの役割を務めたことにより、63代横綱・旭富士を経て宮城野部屋の69代横綱・白鵬へと継承されたことは喜ばしいことです。

琴櫻を祖とする二所ノ関の不知火型は、残念ながら66代横綱・3代目若乃花で断絶。もし、Ⅲ若乃花が角界に残っていたら、稀勢の里はこの系統に連なっていたかもしれません。

なお、51代横綱・玉乃海の不知火型は大鵬の指導であるとのこと。大鵬自身は雲竜型でしたので、珍しいケースではあります。

以上2つの継承図を作成して思ったことですが、よくまぁ継承が途絶えずにいるなぁと感心するほど、横綱の土俵入りは微妙なタイミングとバランスで継承されてきたんだなぁというのが正直な感想です。

私の目の黒いうちに栃木山系統の雲竜型土俵入りを継承する横綱は現れるのか?

という新しい視点を得ました。私自身は二所ノ関一門を贔屓にしてるのですけどね。

「土俵入りの継承」と同じく「綱打ちの継承」という問題がある。

>>https://twitter.com/sumokyokai/status/824888889567440897

相撲協会のツイッターで「稀勢の里と若い衆、頭での記念撮影」という画像がアップされていたが、

稀勢の里の左側の、白いフレームのメガネをかけている「若い衆」は高砂部屋の神山(神は旧字体)で、稀勢の里とは一門が違うが、朝青龍の付け人をやっていたので、雲竜型に詳しい「雲竜型マスター」である。

神山はキャリア20年、35歳、稀勢の里より年上の「若い衆」である(ツイッターのコメントで「チャライ眼鏡は外せ!」と言われているのが気の毒ですが)。

稀勢の里、師匠の隆の里の不知火型を選択するものと思っていたが「横綱土俵入り継承図」拝見すると、個人の希望で決定されるものではないことがわかった。

それにしても、田子ノ浦部屋も「若い衆」は5人しかいない。関取は高安もいるので、付け人を別の部屋から借りてこなければならない。

力士の減少化も深刻な問題だ。

shin2さん、コメントありがとうございます♪

稀勢の里が所属する田子ノ浦部屋も小人数ですが、白鵬が所属する宮城野部屋も幕下以下が7名、鶴竜が所属する井筒部屋は幕下以下が3名と少なく、7~10人ほど要るとされている横綱の付け人は一門の他の部屋から借りているのでしょうね。

伊勢ヶ濱部屋は幕下以下が30名弱ほどおりますので日馬富士の付け人は部屋の若い衆だけで賄えているのでしょうか。

力士の減少化もそうですが、部屋がちょいと多過ぎるような気もします。

何だかんだでもう私の地元・大阪の春場所ですね。

年々時が経つのが物凄く速く感じます…( ;´Д`)

2年前の2016年3月場所は、新横綱・稀勢の里フィーバーで

場所前から盛り上がり、2度目の幕内優勝を果たしたものの、

13日目の元横綱・日馬富士戦の大怪我で、以降稀勢の里の

力士人生をも大きく狂わせてしまいましたよね。

今でも本当に惜しいです。あの重傷さえ無かったら…

さて平成時代最後の春場所、横綱・白鵬と鶴竜の復活なるか?

又々休場や成績不振等で、横綱の品格が問われるのか?

関脇・貴景勝の、再度念願の大関取りは成功するのか?

先場所初優勝を果たした関脇・玉鷲は好調を維持出来るか?

大関の高安・豪栄道・栃ノ心は終盤迄優勝争いに加われるか?

それとも、再び関脇以下の幕内力士の優勝が見れるかどうか?

現在正に横綱不在・空位と、大関陣営も不調が目立った、

平成3年名古屋〜平成4年秋場所辺りに似た戦国時代ですね。

誰が幕内優勝するか全く分からない、そういう意味では

初場所に引続き、非常に面白い春場所に成りそうですな。

t-mさん、コメントありがとうございます。

本記事の横綱土俵入り継承図をあらためて見ますと、なおのこと時間の経過が早く感じてしまいます。

この継承図に加筆される力士が誰になるのかは分かりませんが、なんとなく、その力士の起点となる場所になるのではないかと思ってます。それが贔屓の高安だと嬉しいのですが、さーて。

名前の挙がりました力士の中では、若手の台頭は時代の後押しが味方するとして、鶴竜にもう一花咲かせてほしいんですよ。鶴竜の集大成となる相撲の理は彼の中に確立している気配はあるのですが、十五日間を体調充分で過ごせないというジレンマがある感じ。それをですね、ぜひ観たい。

俗に言う「荒れる春場所」という言葉を使うまでもなく、新旧世代が混沌としていて実力伯仲、t-mさんも仰るとおり「戦国時代」ですから、そのカオスを楽しみたいと思ってます。